写真歴10年以上もあるのに、個展開催をした事がなかった私。これから写真とどう向き合って行こうか悩み散らかしていた中で

「考えるより、行動してみたら見えてくるものがある」

とシンプルに考え、思いついたのが22年8月。開始まで約4ヶ月しかない中で、個展開催に向けた準備が始めました。

この記事は、写真展をやってみたいけど何をして良いかわからない。

という人に向けて、個人の体験をベースに「写真展の準備〜開催まで」の流れを紹介します。

ゴール設定

はじめの頃は「写真展を実施すること」そのものが目的で問題ないと思います。

ただ実施しようと思ったきっかけは人それぞれですが、おそらくは

その先にある「何か」を達成したいからだと思います。

私の現時点でのゴールは「海外で展示を実施する事」です。国内個展の経験がなかったので、実績と知見を得るために、「初個展」を実施する事にしました。

個展が終わった今では、実績・知見を得る以上に「自身が撮りたい写真の方向性」を見直すきっかけになり、さらに多くの方に見ていただき、意見もらう事で新しい方向性・考え方を得る良い機会にもなりました!

いつ開催するかを約束した

当初は、2022年に個展を実施しようなど全く考えていませんでした。

写真は本気でやりたいけど、仕事も育児もあるし、、、言い訳ばかり考え中途半端な状態が続いていました。そこで、悩んでいても仕方ないと思い、当時知っていた某企業のコーチングを受ける事に。

3回のセッションで10万円と、決して安くない費用を掛け、自身の今後の人生をもう一度真剣に考えてみることにしました。

セッション初日。「ゴール設定をしよう」という事で、「本気でやりたい写真で、まずは何を達成しますか?」

そう質問された時、不意に出た答えが

「初個展を年内にやってみせます」

2022年8月2日、突然年内に個展を実施することを約束してしまったのです。

さて、こうなるともうやるしかないと。展示を終えた未来の自分との約束をした気分で、絶対にその姿になろうと決意した日でした。

未来の姿から見た、今やるべき事

Google検索で「写真展 実施方法」など調べれば、進め方を説明するブログや記事、多く見つかりました。

そのレールに沿って進めれば、間違いなく実施はできるはずです。

では、私がやりたい写真展とは、そんなGoogle検索で拾ってきた他人のブログや記事で得た答え通りに実施したものなのか?

将来の自分の姿を想像した時に「あの記事通りやったらうまくいった!よかった!」と満足している姿は、自身がありたいと考える姿ではありませんでした。

どういった状態に仕上がっている事が、私自身のあるべき姿かを考えたところ、以下のような状態目標を達成できていることであると考えました。

状態目標

- 人との繋がりが増えている状態

- あるべき作家の方向性が見える状態

- 人生の楽しみ方を発見できる状態

すると、8月時点〜年内実施に向けて何をすべきか、何となく思いつくものが出てきたんですよね。

ネットには転がっていない、自分がやるべきことが。

ちなみに私の場合は、以下のようなやるべき事が出てきました。

ーーーーーーーー

- 個展巡りをし、作家の話を聞く

- 写真業界の人にギャラリー情報を聞く

- 24時間カメラ持ち、良いと思った瞬間を切り取りまくる

- SNSで写真を投稿してみる

- どういった考えで写真を撮っているのか言葉にしてみる

- フォトコンテスト応募してみる

…etc

ーーーーーーーー

当時のノートを振り返って書いているのですが、写真をどうやっていくべきか悩んでいたのがよく分かります。笑

1. 展示テーマの決定方法

ここからはある程度経験を交えた開催までの段取りを紹介します。

最初に決めるべきことは、展示テーマです。

簡単にいうと、どんな作品を展示したいのか。を決めることです。

私は写真歴が10年以上あるのに個展実施経験がなかったので、公開していない写真が多く…本当に多すぎて整理できないくらいの状況でした。初個展だから新作を撮影して挑もう!などとも考えて動いてみたりと、当時は本当に無事着地するのか怪しさ満載でした。

で、色々と悩んだ結果。

学生時代の頃から、常に心掛けていること。

「世の中そんな面白い事ないから、面白くするかは自分自身の心次第」だという事を伝える作品展にしよう。というテーマでした。

高校時代に読んだ司馬遼太郎の「龍馬がゆく」のなかで、高杉晋作が発する言葉に感銘受けて以来、常にこの考え方が頭にあります。ヨリミチをテーマにしたこのブログも通づる部分があるくらい、自分の根っこの方にある考え方です。

で、私がどうしてこんなにも写真に夢中になれるのかという点も改めて振り返ると、

「カメラを通して切り取る写真という世界には、目の前のなんて事のない日常を、非日常的にも感じさせることができる」からなんですね。

小さな非日常的瞬間の発見は、私の人生に常に彩りを与えてくれていたんですね。ほとんど発表することもなく、10年以上同じテーマ撮り続けていた事に改めて気付いたんです。

究極の自己満足ですよ。これは。

写真が他の誰でもない自分の為であると自覚したと同時に、いつも通りの日々をちょっと見方変えるだけで非日常にも見える事を、みんなにも伝えたくなったんですよね。

「綺麗だろー!かっこいいだろー!ドヤっ」と写真のうまさや絵の強さだけを伝えるのでなく

「いつもの景色、実は面白い瞬間通り過ぎてるよ?見てみたくない?」といった事を、そっと教えたい。

目の前に置かれたリンゴを、「ただの赤いリンゴですね。」で終えるのか

夜景バックにリンゴを撮ると、「これ、宇宙船に見えません?」とか。楽しみ方も広がるとおもうんです。

そんなこんなで展示テーマが決まりました。次に行ったのが、ギャラリー選定です。

2.ギャラリー選定

都内を中心に探しました。知っているギャラリーは多いけど、どこでやるべきか超悩むんですよね。

ここでは、選定時に考慮したポイントをお伝えします。

ポイント

- アクセスの良さ

- 周辺のギャラリー環境

- 知名度

- 広さ

- 壁の綺麗さ

- 最後は費用と相談

展示テーマに合ったところを!と考えがちですが、お客さんが見にきてくれて成立するのも写真展です。

駅近でアクセスしやすい立地なのかは勿論、周辺環境もめちゃくちゃ重要です。

初個展は3日間開催だったのですが、累計100名以上の方にご来場いただきました。周辺環境で言うと、ギャラリーが多い界隈で行う。

この要素が揃うだけでも、まず写真好きな人が立ち寄ってくれる可能性が高い。

ある程度写真に詳しい方に知ってもらうことで、そこからまた新たな人たちに広がる流れも作れるはずです。好きなギャラリーがあるといった場合は別ですが、オシャレさ、値段の安さなどだけで選ぶことは、結果誰も見にこない写真展になってしまうので、考慮いただけたらと思います。

3.作品選定・ステートメント作成

展示テーマが決まれば、作品は選び放題くらいあったのでかなりスムーズに進みました。

土台作りができていることで、その上にどんなものを重ねてもある程度成立した内容に見えるので、展示テーマや伝えたいことは最初にまとめておくべきですね。

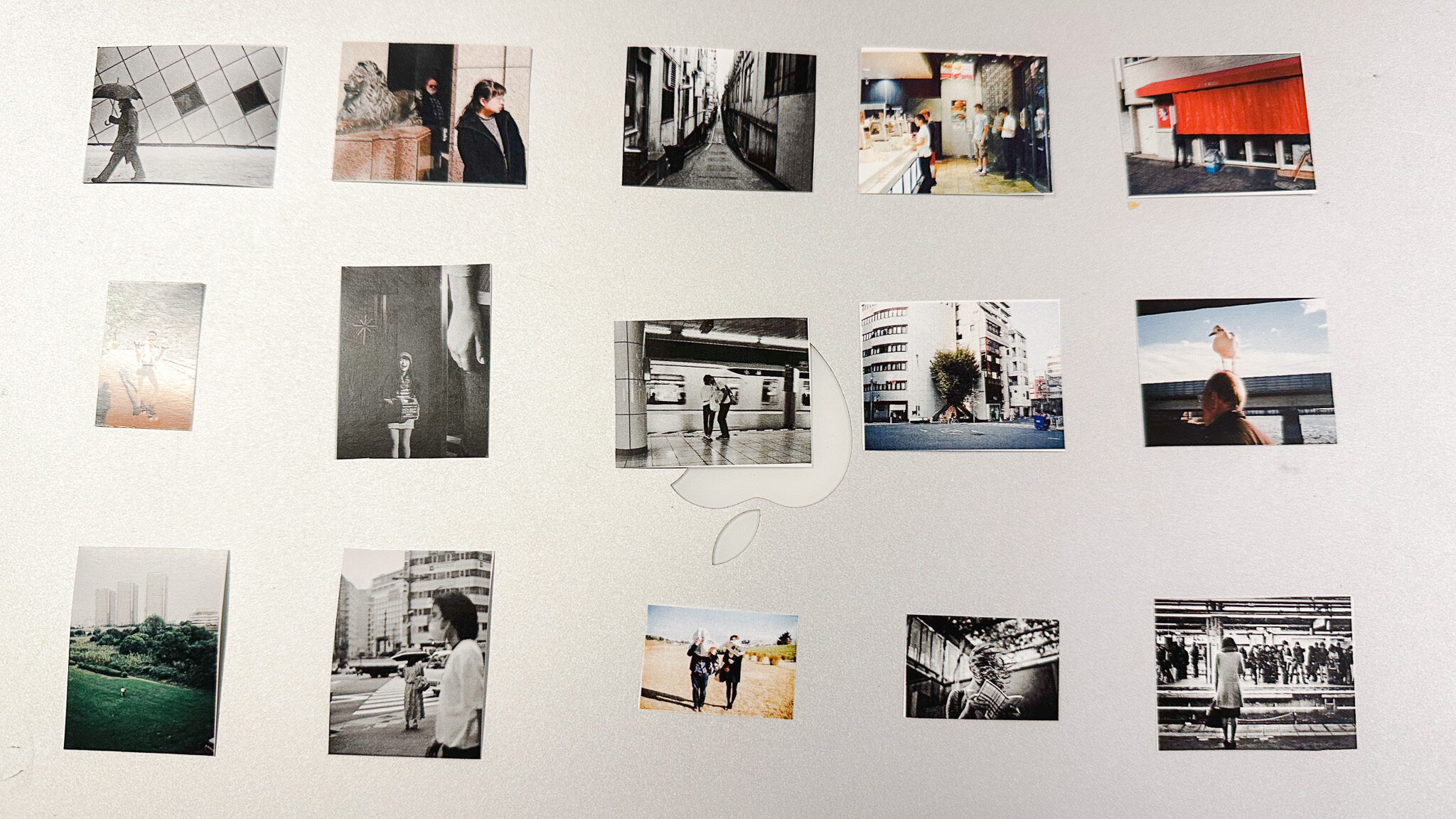

作品を選ぶ際は、まずはプリントして並べてみる事をお勧めします。

L判くらいで印刷するのがベストでしょうが、あまりここにお金かけすぎたくなかったので、

候補写真をコンタクトシートで印刷して、切り取り・並べることをしていました。

コンビニプリントしても、A4サイズを1枚40円で、20枚くらいは印刷できます。激安。

並べる事で見てくる人がどんなリズムで見るのかといった感覚もわかるので、これは絶対にやるべきです。

さて、作品がある程度決まってきたら、展示テーマとも合わせてステートメント作りです。

いやーーー、ステートメントも超悩みました。読み手が何知りたいのか等、ほぼ考えたこともなかったので。

自分の思想を全力で語ることや経歴自慢することなどいくらでも書きようはあると思うのですが、考慮したポイントは以下の通りです。

ポイント

- みんな大して読んでない

- 見にくる人は作者のことを何一つ知らない

- 何者なのかだけでも、記憶に残したい

自分は大した経歴もなく、思想も超シンプルで「目の前のことを楽しんでいこうぜ!!」くらいの感じなので、カッコつけようがなかったというのもあります。

ただ、「作者ってどんな人?」に関しては、少しでも記憶に残って欲しいのでちょい多めに書いてみた感じです。

常に読み手側がどう受け取る火を意識しつつ、

What to say , How to sayを意識してステートメントは作れるといいのではと思います。

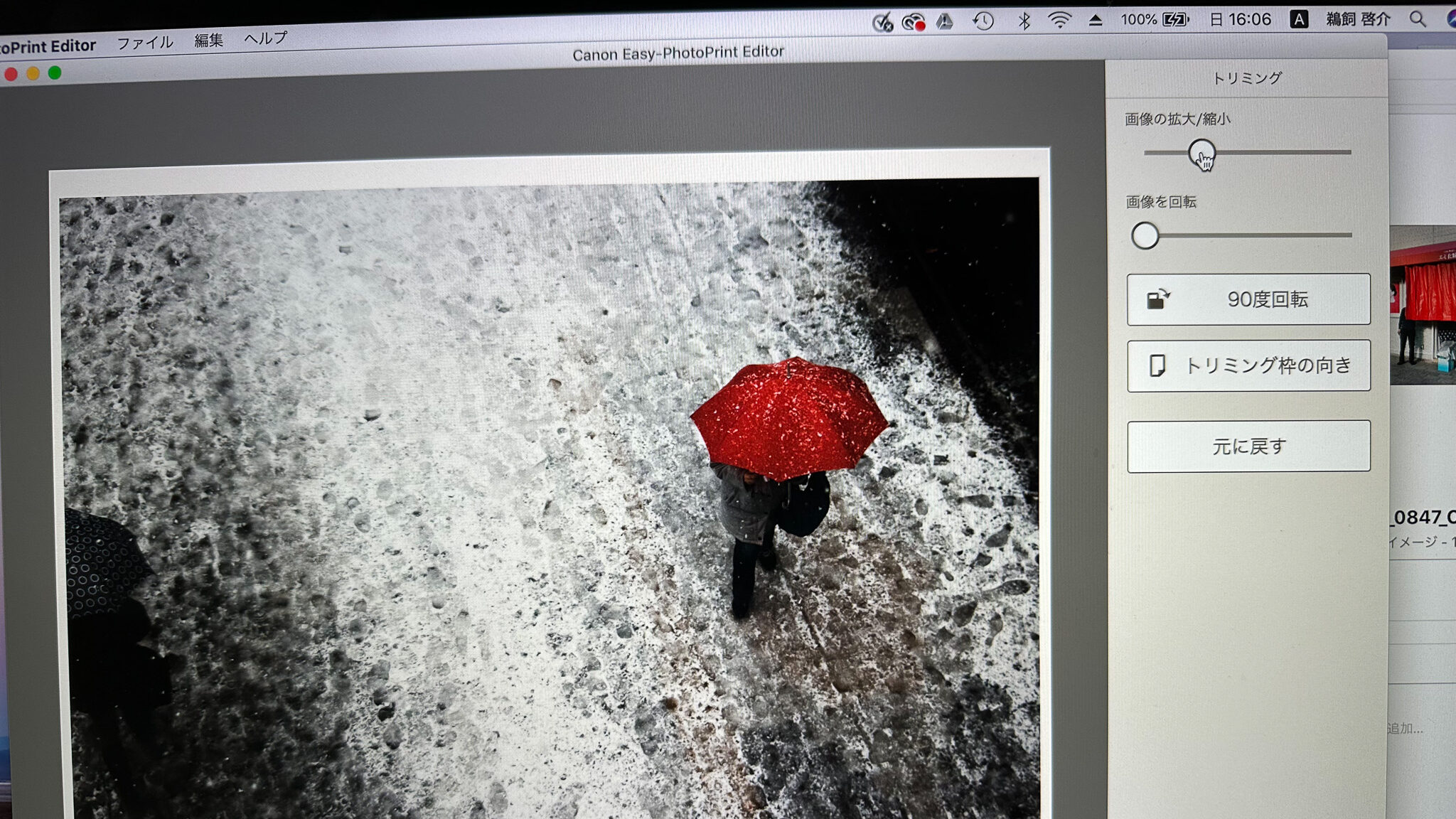

4.プリント・額装

作品が決まったら、次はプリント&額装ですね!私の場合は、

- プリントは自宅のCanon Pro-10sで対応

- 額装はギャラリールーニーでお願いしました

自分好みの色を追求したり、紙にもこだわりたいのでプリントは自宅で行うことを選びました。

超久々にプリンターを動かしたので、ノズルが目詰まりしてクリーニングを3−4回行うところから始めたのはここだけの話。

額装に関して、そもそも額縁持っていない方多いんでないでしょうか。

展示だからと購入するパターンもありますが、場所撮るんですよね。額。

そこでおすすめなのが、レンタルです。ニールセンといった有名な会社のフレームを貸し出しているところもあるので、下手に量販店で買うより、リッチに見えます。

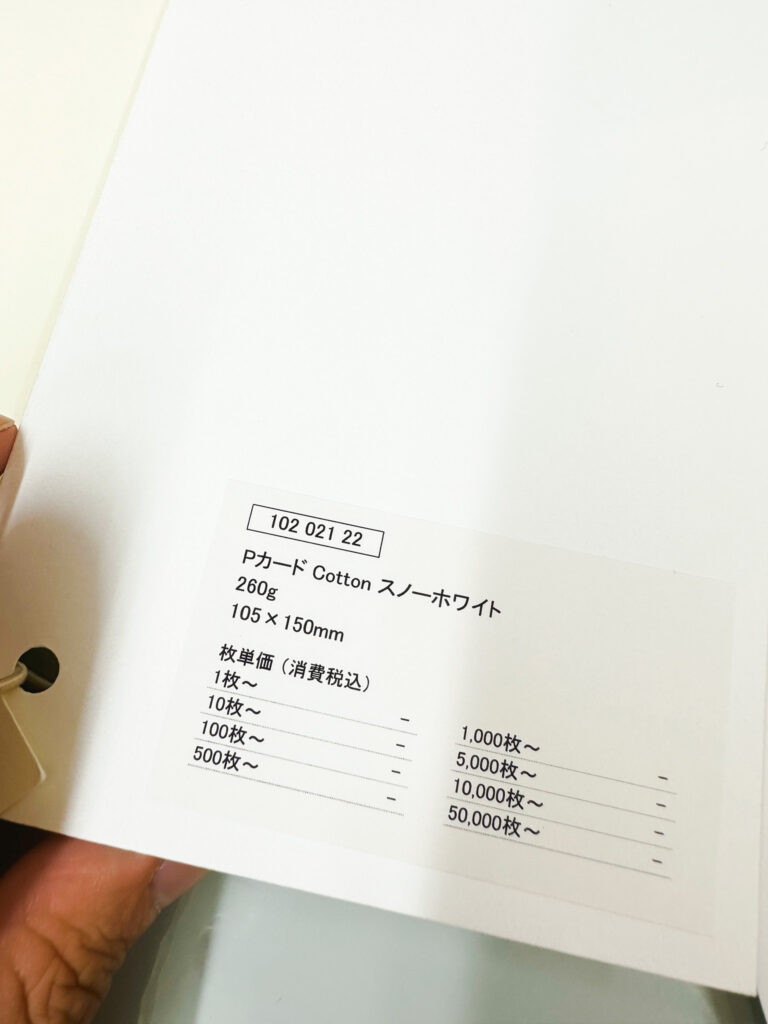

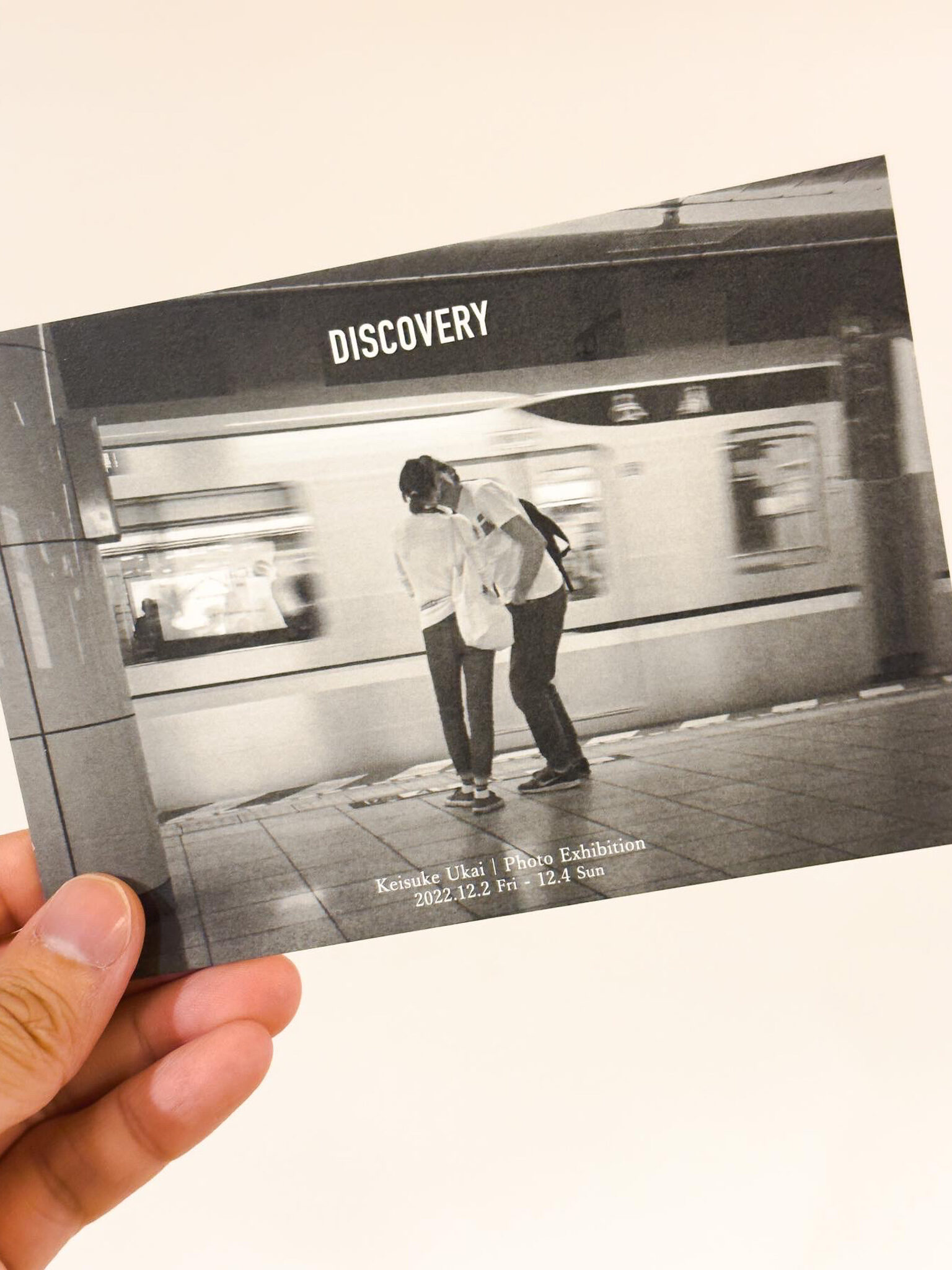

5. DM

ここまできたら、あとは最後の詰めです。

展示会場で「もっと自分を知ってもらう営業ツール」の作成、および告知ツールの制作です。

DMはお客様が手に触れるもの。その紙質や色、作品内容によって「この展示を行こう」と判断する方も多いと思います。うっすいペラペラより、こだわった方が集客にも効果があると思われます。

印刷所はネットで探せばたくさん出てきますが、おすすめは羽車さん。

表参道に紙の展示スペースがあり、事前にスタッフの方とも相談ができました。そしてなにより、紙質がめちゃくちゃいい・・・!

手にとって頂いた方の多くに、どこで印刷したの?と質問を受けるくらい評判もよかったです。

値段も他印刷所と比べてもそんなに高い感じでなく、次回も個展を行う場合は是非利用させていただきたいと考えています。

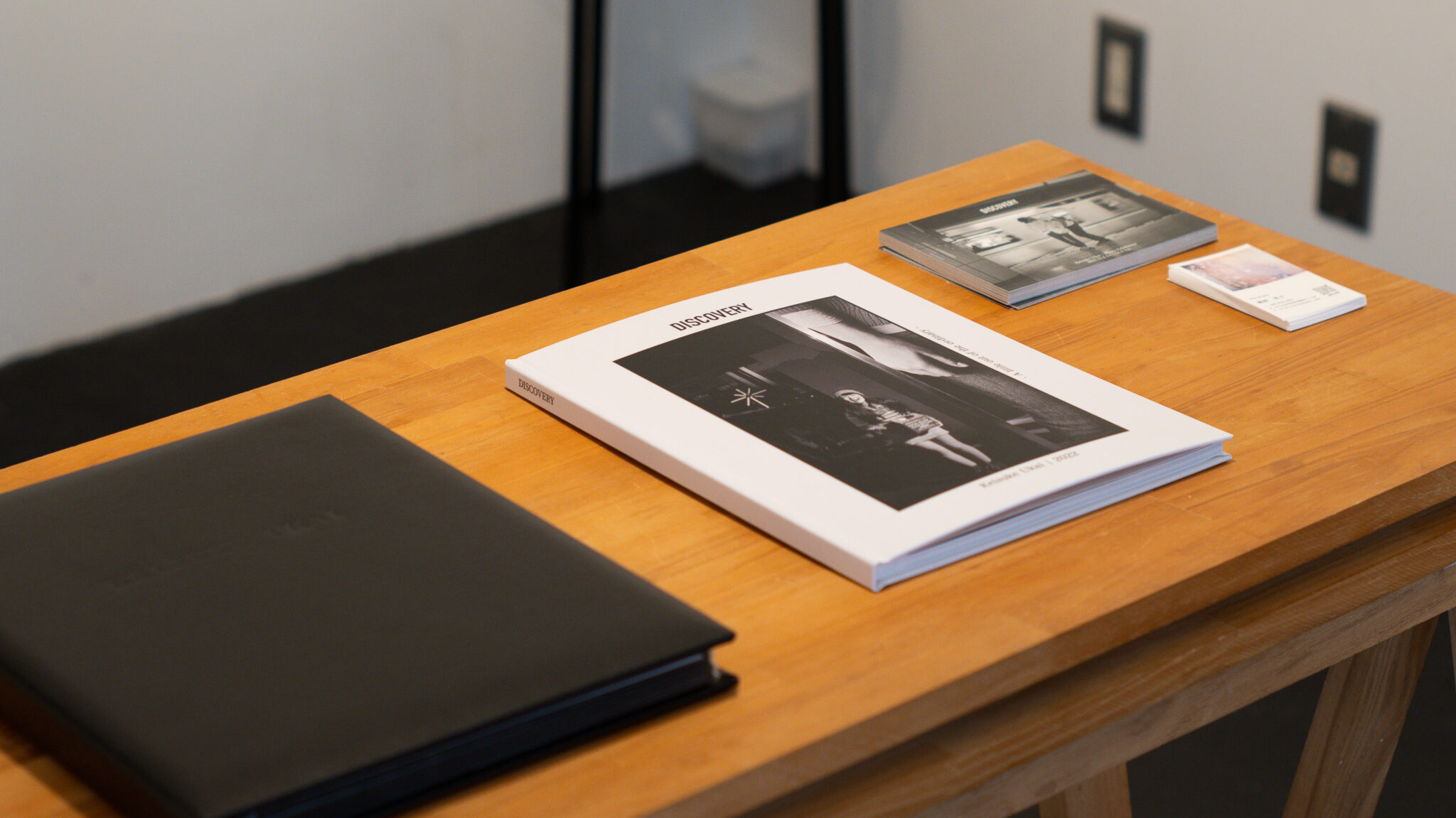

6.ポートフォリオ準備

さて、ポートフォリオも可能であれば準備しておきたいところ。なぜなら

見にきた人は作者のことをよく知らないから

展示作品だけで全て理解してもらうことって結構難しくて。そこで活用するツールがポートフォリオです。

展示作品はあるひとつのテーマをピックアップしている都合、どうしても偏りが出てしまいます。ある一貫性をもってやることは非常に重要ですが、見にくる人は作者のことをよく知りません。超有名作家の展示などでもない限り、まずあまり興味ないです。

よく知らないし、そこまで興味もないにも関わらず、何かをきっかけに展示場に足を運んでくれている訳です。

ちゃんとお出迎えする準備しておかなくちゃですよね。作家にとってはそれを語るのは主に作品とステートメント。

ポートフォリオを設けることで、さらに深く知ってもらう事で、次第に興味が湧いてくるはずです。

ポートフォリオ用の作品選定・プリント作業など非常に労力がかかるものですが、一度作れば今後も継続的に使えるツールになるので思い切って作ってしまうことをオススメします!

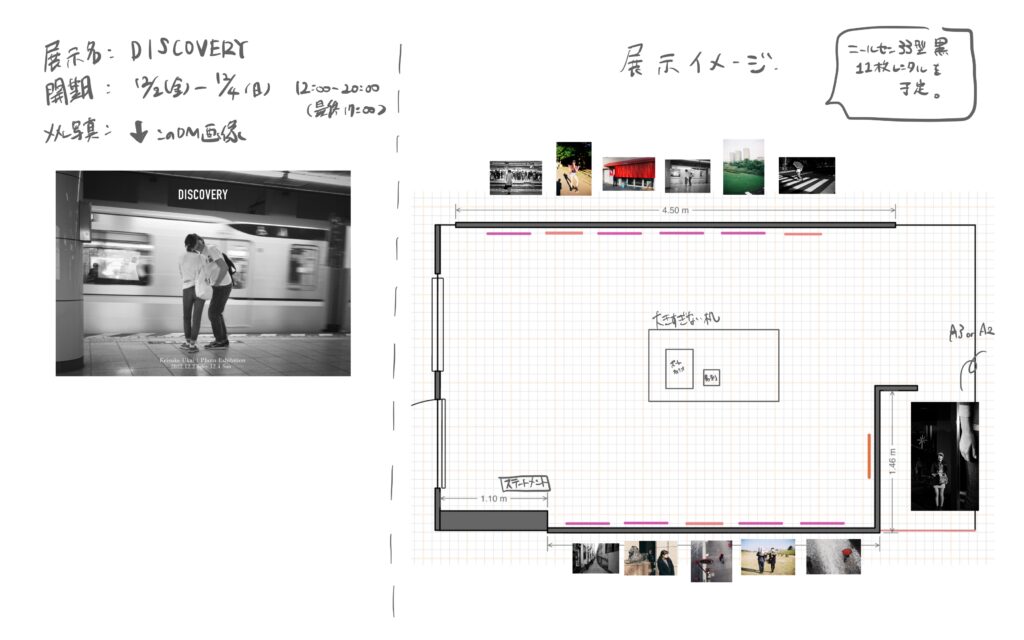

7. 搬入作業

搬入時の様子を紹介します!

タイムラプスで見るとかなりサクっと終えている感じしますが・・・実際もサクサク行えていました。

ポイント

- 事前に配置イメージを作っておく

- あとは水平器があれば、何とかなる

配置イメージとは

手書きでも、専用ソフト使うでも何でも大丈夫です。長ささえ、だいたい合っていれば現場で調整が効きます。

私の場合はiPadのGoodnoteというアプリで、手書きして作っていました。

ギャラリーのオーナーと会話する時にも、展示イメージを伝えるのに使えたり、作っておくと便利です。

水平器の準備

たまたまレンタルしたギャラリーには、水平器の準備がありました。本来であれば、糸・メジャー使って水平を作り、釘を目安で刺し、微調整しながら整えていく・・・といった器用でないと斜めになるんじゃないかとハラハラしながら行う事が多いと思います。

- 三脚の上に取り付けられるタイプ

- レーザーが出るタイプ

このあたり機能がある水平器があれば、現場では十分すぎるくらいです。

8. いよいよ開催!初個展。

私は金・土・日の3日間という短い会期で行いましたので、全日ギャラリーに在廊していました。

見にきた人にとっても、誰もいないギャラリーより、作家がいて話聞く事ができる方がいいと思います。

12月の寒い時期だったので、足が床冷えして痛かったのを記憶しています。笑

おわりに

いかがでしたでしょうか。写真展長い道のりではございますが、達成感・満足感が非常に得られる貴重な機会だと思います。

振り返る時は、ゴールとして掲げた状態目標に対してどうだったか。

やっぱりここが重要ですね。気持ちだけ浮ついて、「で、おれ結局何したかったんだっけ?」現象が起きないよう、目標との差分をしっかり詰められたかを確認する事で次に繋げられます。

さらに達成したことを言葉にできるので、自信にも繋がります。

本日はここまです〜。

ではっ